【BLAST】tblastnで Could not calculate ungapped Karlin-Altschul parameters due to an invalid query sequence or its translation. Please verify the query sequence(s) and/or filtering options と出る

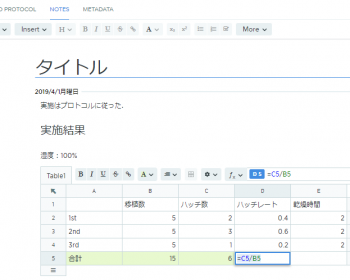

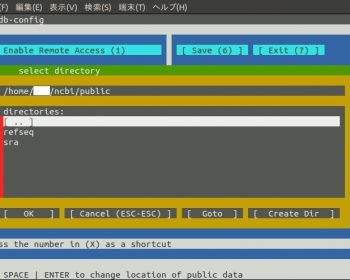

アホみたいなミスをして時間を溶かしたので万が一こんなエラーで悩んでいる一のための備忘録 問題点 makeblastdbでデータベースを作成後,クエリーとしてとあるmRNAの配列を用意し,tblastnにかけた. その結果,Could not calculate ungapped Karlin-Alt…

![【Qiskit】マルチオミクス解析を量子機械学習でやる①[環境構築・基礎]](https://kimbio.info/wp-content/uploads/2024/05/2203027-100x100.jpg)