我々陸上脊椎動物は基本的に肺を通じた呼吸を行っている。ヒトのみならず、霊長類やイヌ・ネコを含めた哺乳類、クジラやイルカなどの海獣も肺呼吸を行っている。一方、(一般的な)魚やホヤ、ナメクジウオといった一部の脊索動物では肺呼吸を行わず、エラ呼吸を行う。

それでは、肺の起源と進化はいつ頃、どのようにして起こったのであろうか?

今回は「肺」に焦点を当てて4億年前の歴史を振り返っていこう。

そもそも肺とは?

そもそも肺とはなんだろうか? まずそこの解剖学的な定義について振り返りたい。

肺とは、空気呼吸をするための袋状の器官を言う。また、食道から分岐した位置に存在している。

似たようなものに浮袋を想像する人がいるだろう。ダーウィン曰く、「魚の浮袋は肺へと進化した」とあり、多くの人が今もなお誤解しているが、実際はその逆であり、肺から浮袋への転用が起こったということが様々な研究で示されている。

浮袋自体は中にガスが詰まっている場合もあるが、これは血中のガスを使って形成しているものであり、呼吸のための器官ではない(ガスの圧力を通じて魚は浮き沈みを調整している)。

肺のない魚

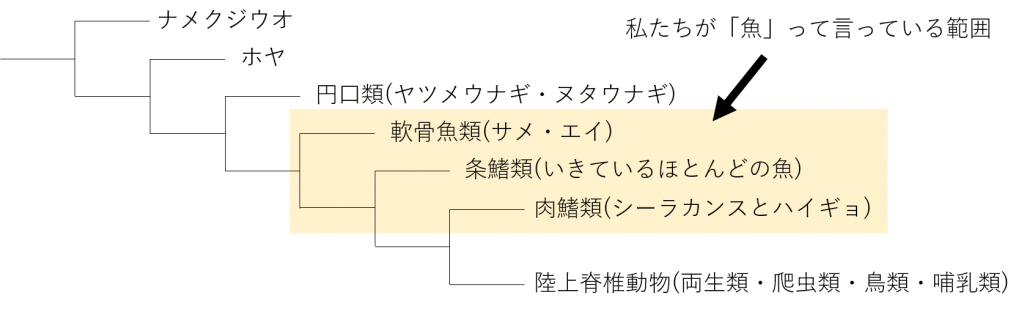

魚を捌いてみると多くが浮袋を持っているが、浮袋を持っていない魚も存在する。その筆頭がサメやエイなどの軟骨魚類だ。なかなか手に入れる機会も捌く機会もないだろうが、これらの魚には肺がない。エラ呼吸に依存している。以下の系統樹に示すように、軟骨魚類はほとんどの魚(条鰭類)よりも前に分岐した脊椎動物である。

軟骨魚類以前に分岐した脊索動物を見ていくと、ナメクジウオ、ホヤ、円口類(ヤツメウナギ・ヌタウナギ)が存在する。しかしどの生物にも肺や浮袋のような器官は(現生生物では)知られていない。

では絶滅した魚類ではどうだったのか? 化石に残された軟質の部分の研究では、Bothriolepis canadensis (ボトリオレピス属の一種)という板皮類の魚にエラの一部から発生した肺が存在したのではないか、というものがある(Denison, 1941)。板皮類は有顎類の一系統であり、軟骨魚類の側系統であると言われている。

しかしこれが肺であるという確たる根拠は未だになく、今ではこれは肺ではないという見解が主流である。

これらのことを要約すると、肺は硬骨魚類に固有の器官である可能性が高い。

肺のある魚

では硬骨魚類のどの段階で肺が獲得されたのであろうか?

まず、硬骨魚類には2つの系統、「条鰭類」と「肉鰭類」が存在する。後者の肉鰭類には我々陸上脊椎動物以外にもシーラカンスやハイギョといった魚も含まれる。

肉鰭類のハイギョには発達した肺が存在することがよく知られている。

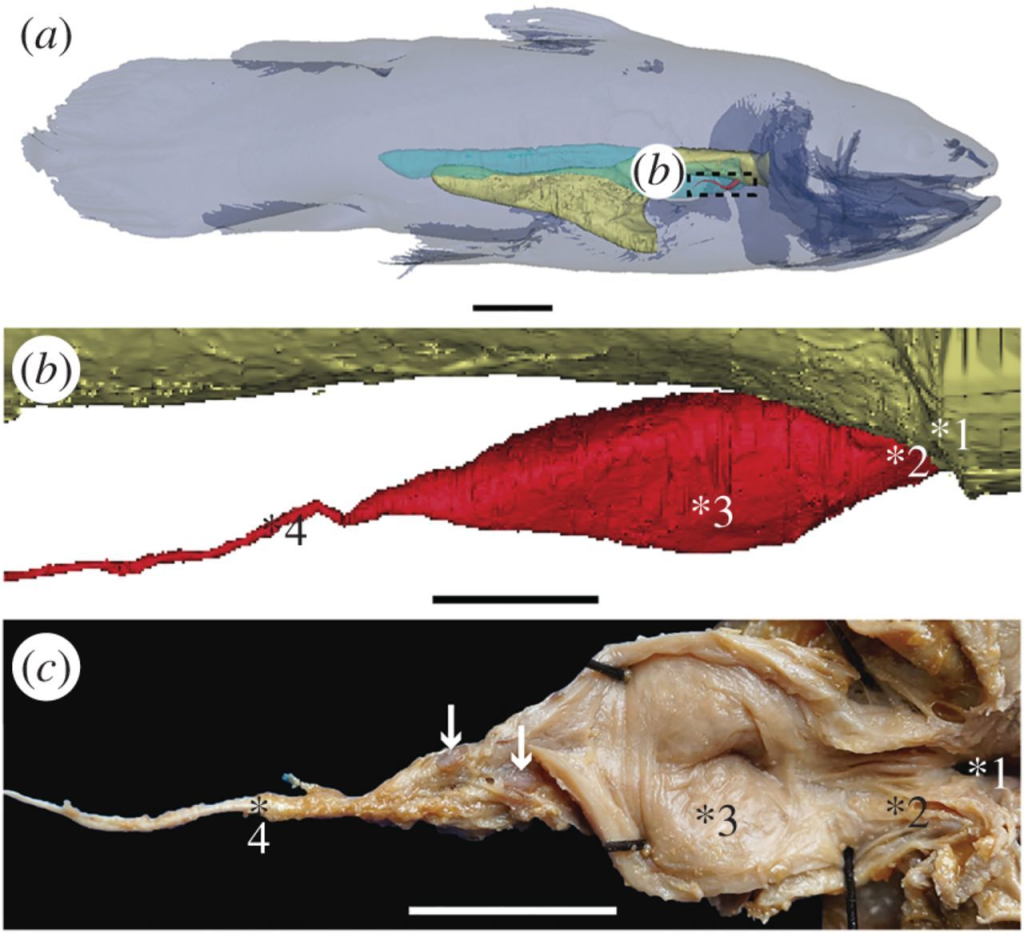

現生のシーラカンスは深海(200 m程度)に生息しており、空気呼吸をしない。しかし、機能的ではないものの、肺をまだ有している。この肺には脂肪が詰まっていることで知られる。遡って後期デボン紀から後期白亜紀に生息していたシーラカンスは肺呼吸をしていたのではないかと考えられている(Brito et al., 2010)。

つまり、「肉鰭類」の段階では肺が獲得されていた、と考えて良い。

それでは同じ硬骨魚類である条鰭類はどうだろうか? 前述の通り、大部分の魚がこの条鰭類に属しており、これらの魚は浮袋を持つ。しかし例外的に肺を持つ種が知られている。そのひとつが「ポリプテルス」という魚である。ポリプテルスは条鰭類の中で最初に分岐した魚であり、分岐した共通祖先の起源はデボン紀に遡る。

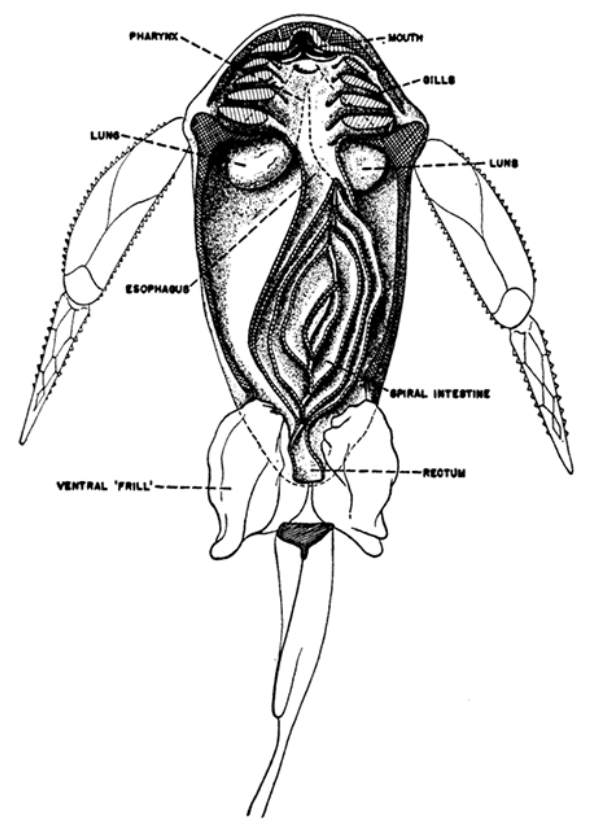

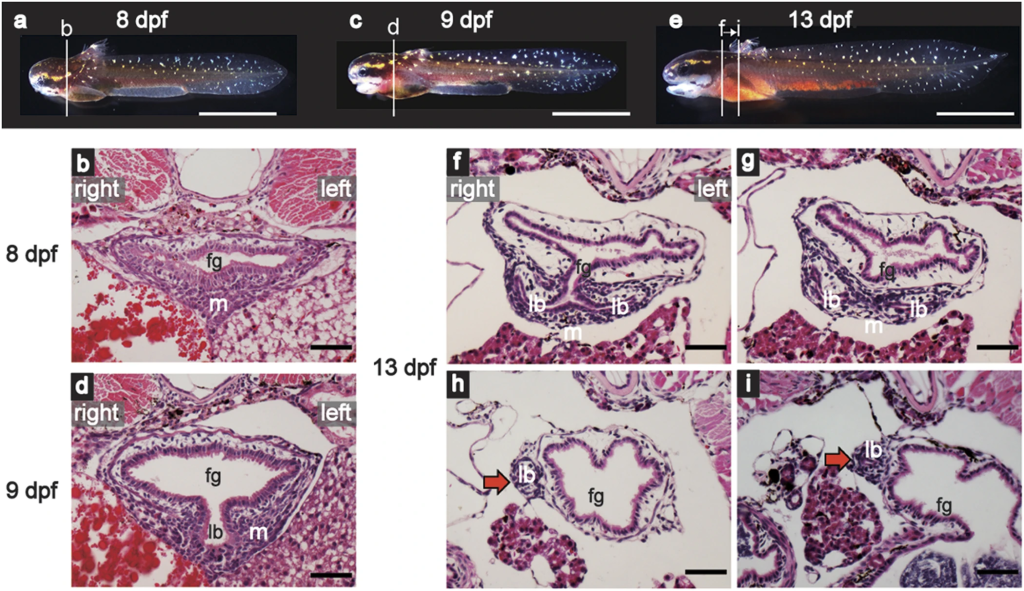

この魚も発生学的に非対称ではあるが、対となる肺を有している。さらに、ポリプテルスの稚魚を用いた発生学的な研究により、消化管の一部から肺が発生することが示されている(Tatsumi et al., 2016)。

上図でいうところのfgが前腸であり、そこからペアのlb(Lung bud)が生じていることがわかる。

ポリプテルス以降に分岐したチョウザメやアミア、ガーなども空気呼吸が可能であり、似たような器官が存在するが、不対であることなどから肺の定義からは外れるようだ。

まとめ

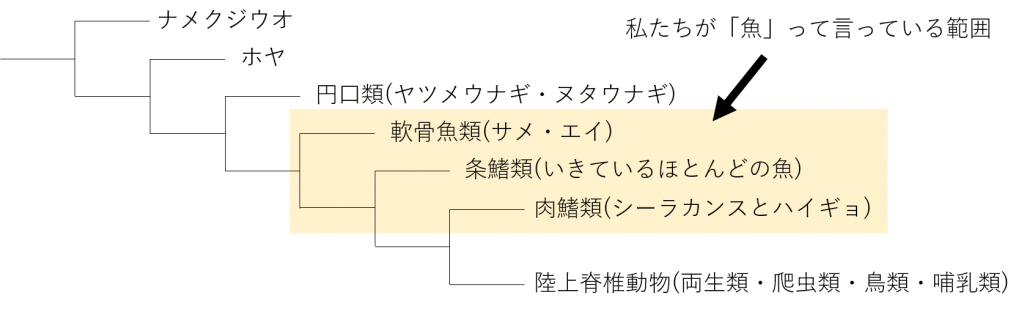

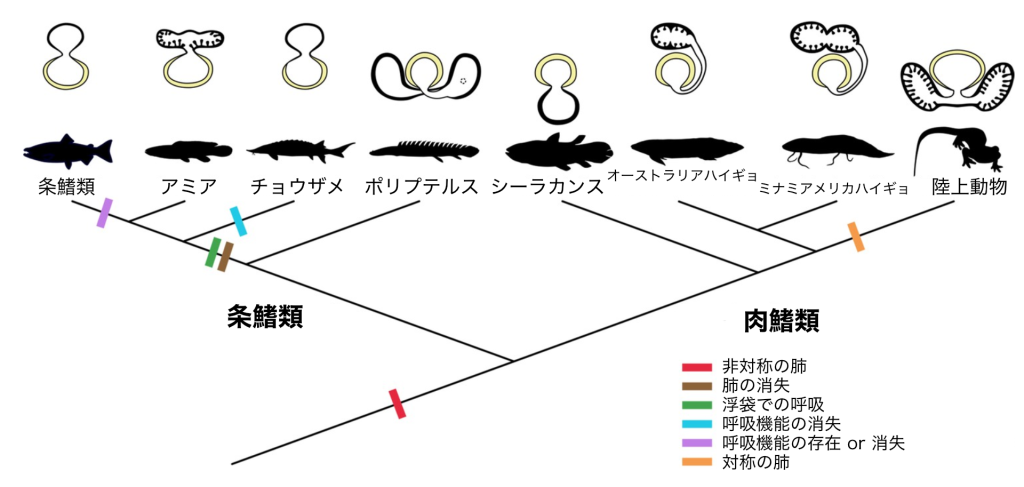

以上をまとめて系統樹で図示すると、以下のようになる。

硬骨魚類の共通祖先で獲得された肺(図中赤)が、条鰭類と肉鰭類分岐後もそれぞれの系統で保存されていた。しかし条鰭類ではポリプテルス類分岐以降に失われてしまった(浮袋に進化した)。他方肉鰭類では(現生シーラカンスを例外として)保存され続け、陸上へ進出後さらなる形態的、組織的な進化が生じた。

最初に触れた板皮類の化石に残る肺のような組織だが、上図のように非対称の肺が最初に生じたと考えられる。そのため、ボトリオレピスのような咽頭嚢から対称の肺が生じたというエピソードと矛盾する。現生の脊椎動物の肺は、形態レベルではボトリオレピスのものとは別物であると考えられる(Cupello et al., 2022)。

約4億年前のデボン紀で生じた肺は、徐々に進化を続けながら今もなお、我々脊椎四肢動物の呼吸を支える大切な器官として保存され続けている。

参考文献

- Denison, R. H. (1941). The soft anatomy of Bothriolepis. Journal of Paleontology, 553-561. Link

- Cupello, C., Meunier, F. J., Herbin, M., Clément, G., & Brito, P. M. (2017). Lung anatomy and histology of the extant coelacanth shed light on the loss of air-breathing during deep-water adaptation in actinistians. Royal Society Open Science, 4(3), 161030.

- Brito, P. M., Meunier, F. J., Clement, G., & GEFFARD‐KURIYAMA, D. I. D. I. E. R. (2010). The histological structure of the calcified lung of the fossil coelacanth Axelrodichthys araripensis (Actinistia: Mawsoniidae). Palaeontology, 53(6), 1281-1290.

- Tatsumi, N., Kobayashi, R., Yano, T., Noda, M., Fujimura, K., Okada, N., & Okabe, M. (2016). Molecular developmental mechanism in polypterid fish provides insight into the origin of vertebrate lungs. Scientific Reports, 6(1), 30580.

- Cupello, C., Hirasawa, T., Tatsumi, N., Yabumoto, Y., Gueriau, P., Isogai, S., … & Brito, P. M. (2022). Lung evolution in vertebrates and the water-to-land transition. Elife, 11, e77156.

![【Qiskit】マルチオミクス解析を量子機械学習でやる①[環境構築・基礎]](https://kimbio.info/wp-content/uploads/2024/05/2203027-100x100.jpg)