Lamb and Davis (2020) より引用。無改変。

蛍光ペンで描いた絵を暗い部屋でブラックライトを照射すると光って見える。これを「蛍光」という。

生物にもこの蛍光を示す種が多く存在していることは昔から知られており、軟骨魚類(サメ)やウナギなどの海洋生物に多く存在することが知られていた。

陸上脊椎動物においては、紫外線下においてオウムやカメレオンなどが蛍光を示すことが知られているが、研究例としては少なかった。そして何より、紫外線は水中において急速にエネルギーが失われていく。しかし青色光は浸透していくため、ウミガメなどでは青色光に反応する蛍光があることが知られている(Gruber and Sparks, 2015)。

今回紹介する論文は2020年2月27日にScientific reportsというNature系列の雑誌に掲載された論文で、両生類においてこの生体蛍光が存在するということを発見したという内容である。

サンショウウオで蛍光が確認!

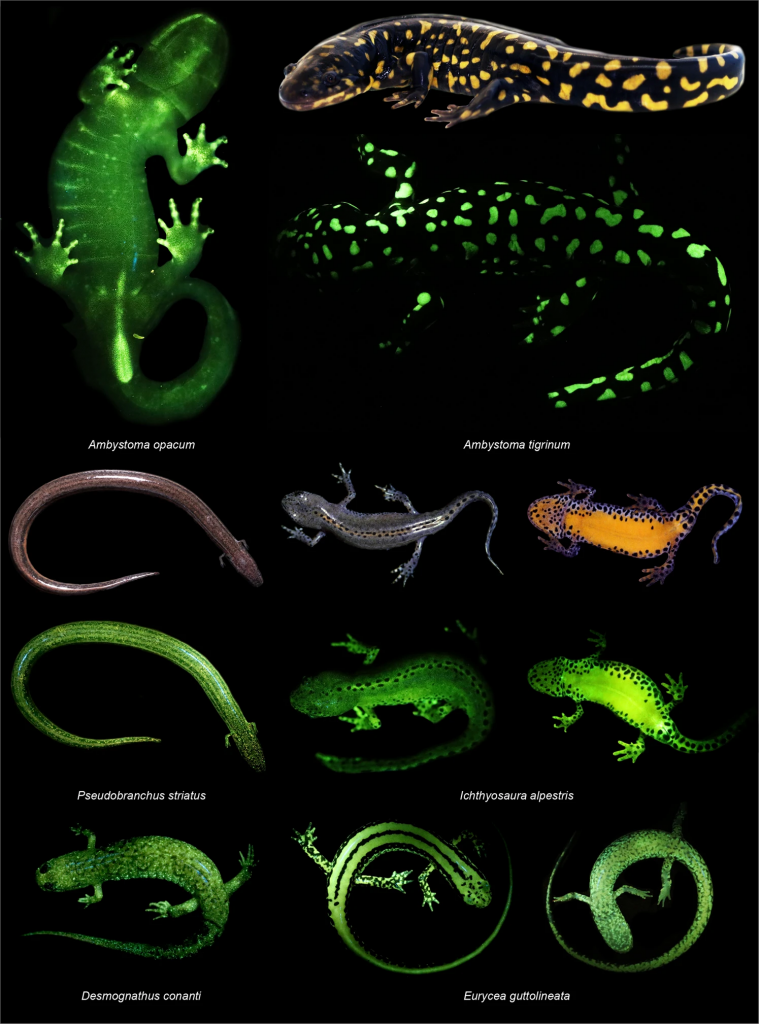

当研究ではサンショウウオに焦点を当ててまず蛍光の存在を確かめた。それがこの写真である。

Lamb and Davis (2020) より引用。無改変。

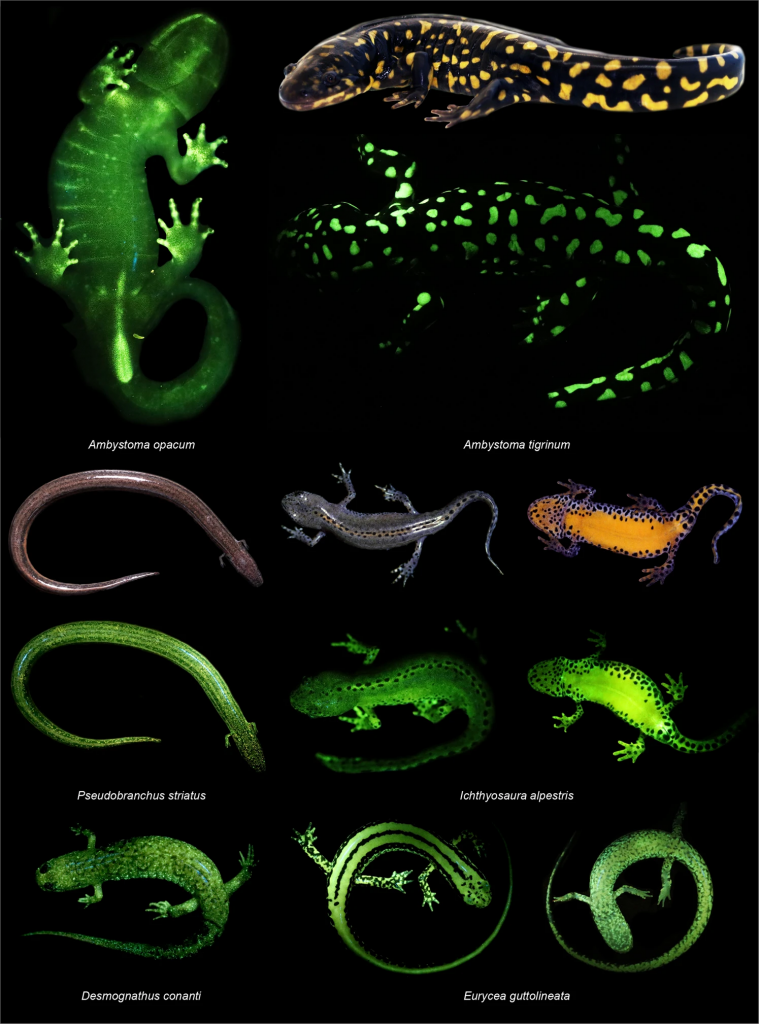

蛍光の色(ピーク蛍光波長)としては緑から黄色がかった緑(黄緑色)である。

Lamb and Davis (2020) より引用。Fig2下部分のみトリミング。

蛍光パターン、蛍光場所については種によって異なり、斑点模様のところが光る種もあれば、しましまな部分が光る種もいる。

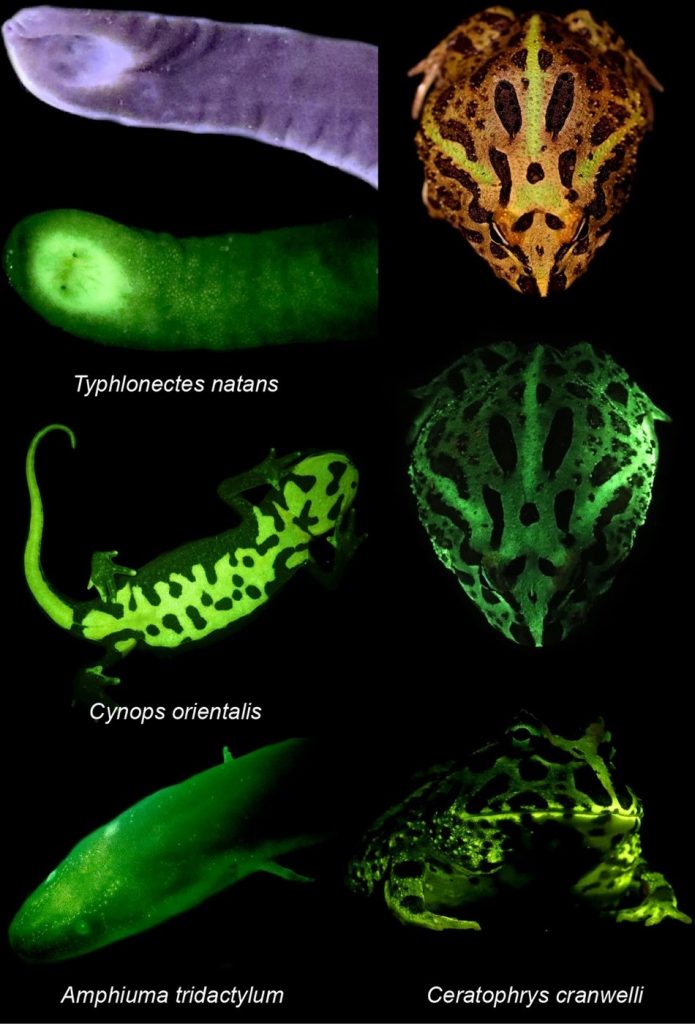

両生類全体で生体蛍光が保存?

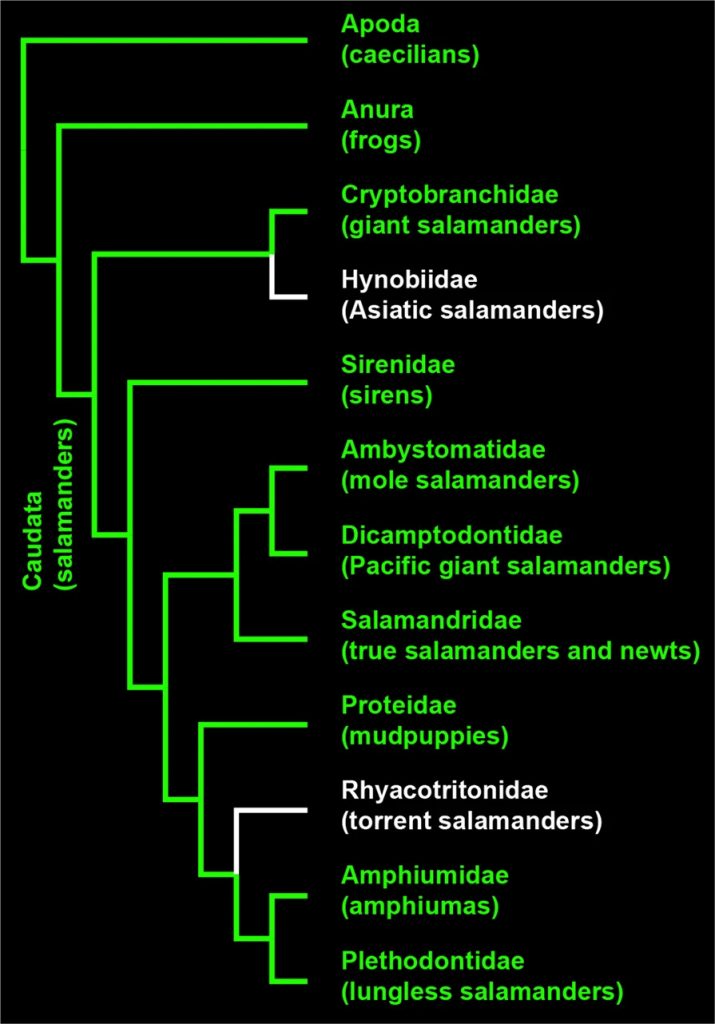

両生類全体に渡って調べたところ、以下の系統樹のように両生類全体において生体蛍光の形質が保存されている可能性が明らかになった。

Lamb and Davis (2020) より引用。 無改変。

この蛍光のもととなる物質が何かであるかははっきりとはわかっていないが、一部のカエルの研究からはリンパおよび腺分泌に関連した物質であることがわかっている。サンショウウオなどにおいても、同様な生体蛍光性の粘液様分泌物質が蛍光に関わっているのではないかと著者らは推測している。

この蛍光の進化的意義については、例えば森林などでは青色波長が優勢となるため、この蛍光が種内での認識などに使わている可能性や、総排泄孔(卵とか産んだりフンを出したりする穴)での蛍光が確認される種では交尾の際に何か関与しているのではないかと推測している。

参考文献

当記事の内容および画像は Lamb and Davis (2020) より、CC-BY 4.0 で引用した。

- Lamb, J.Y., Davis, M.P. Salamanders and other amphibians are aglow with biofluorescence. Sci Rep10, 2821 (2020). https://doi.org/10.1038/s41598-020-59528-9 リンク

- Gruber, D. F., & Sparks, J. S. (2015). First observation of fluorescence in marine turtles. American Museum Novitates, 2015(3845), 1-8.

![【Qiskit】マルチオミクス解析を量子機械学習でやる①[環境構築・基礎]](https://kimbio.info/wp-content/uploads/2024/05/2203027-100x100.jpg)