概要

主に生物学の話か、情報(IT)、バイオインフォマティクス (Computational Biology)、量子計算コンピュータ 関連の話を好きに書いていきます。

記事の内容についてはできるだけ正確な内容を心がけていますが、時間が経つに連れて古くなったりするものもありますし、そもそも勘違いをしている場合もあります。その場合、ご指摘してくださると大変助かります。

確実な情報を得るために記事に附した参考文献や,他のサイトやドキュメントを見ることを強くおすすめします。

当サイトのコンテンツについてはCC BY 4.0に基づき引用してください。ただし、コンテンツ自体が他のコンテンツの引用を含む場合、元文献のCCを参照し、引用してください。

このブログの記事および発言は運営者個人に帰するものであり、所属組織の戦略、方針、内容とは一切関係がありません。完全に趣味ですので、内容についての責任は一切持ちません。

著者について

博士(理学)。現在は民間企業で研究員として勤務。

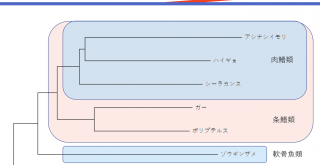

興味分野は脊椎動物の陸上適応、バイオインフォマティクス、量子コンピュータ。

ヒストリ

2015年頃 個人ブログを開始

2018年11月 生物学・バイオインフォに関する記事を中心にWordpressへ分離・移行

2019年4月〜2023年12月 Google アドセンスによるサーバー代のまかない

2023年11月 スパムが多かったため閉鎖していたコメント欄を復活

2024年4月〜 基本的に新規記事から広告を廃止

2024年4月6日 ライセンスをCC-BY-NCからCC-BY 4.0へ変更

2024年8月9日 再び広告配信開始(サーバー維持コスト高騰のため)

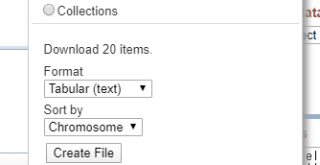

「NovaseqやNextSeqのシーケンスデータにポリG配列(poly-G)が含まれる」の記事を拝見しました。少し気になったのですが、どうしてFASTQCとfastpを併用されているのでしょうか?

fastpでクオリティチェックもアダプタートリミングもできてしまうので、FASTQCを使ったことがないのですが、何かメリットがあるのでしょうか??

tetuさん

> どうしてFASTQCとfastpを併用されているのでしょうか?

> fastpでクオリティチェックもアダプタートリミングもできてしまうので、FASTQCを使ったことがないのですが、何かメリットがあるのでしょうか??

おっしゃるとおり、fastpはクオリティチェックもできます。

ただFastQCではシーケンスのPhred Scoreの分布や、重複して大量に含まれている配列などを検出して警告してくれます

特に重複した配列は今回のように何かしらのエラーを指し示すことがあるので念の為チェックするようにしています

その他はfastpと同等の機能なので、特にそうした項目を見るのでなければfastpで十分だと思われます

(結果もfastpのほうが見やすいですし)

Kimさん

なるほど、そうなんですね!ちょっと使ってみようと思います。

ブログいつもためになってます、これからも無理しない程度に更新していただけると嬉しいです!!

tetuさん

ありがとうございます!

なかなか忙しくて更新ペースが低いですが、今後も更新を続けていきたいです